Analyses

Temps de lecture : 3 min

29/10/2025

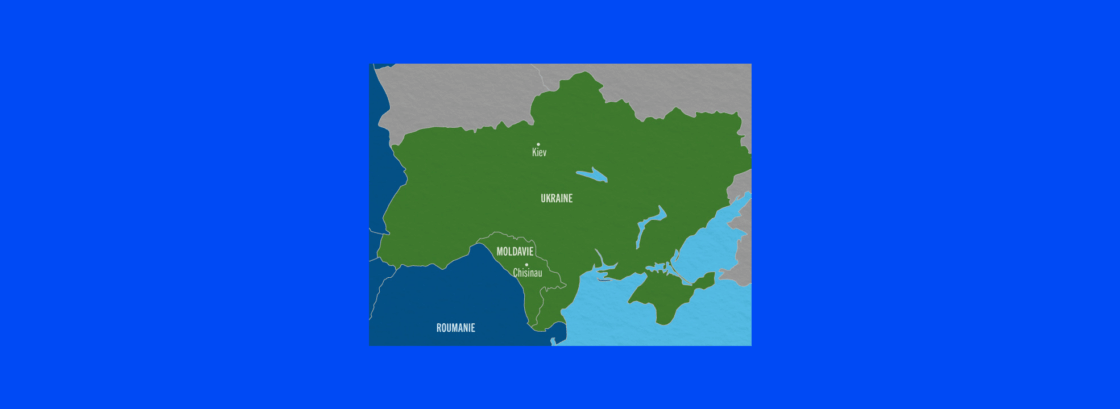

Élargissement de l’Union européenne : Moldavie/Ukraine aux confins et au cœur de l’Europe

L’Union européenne se prépare à un nouvel élargissement, le huitième de son histoire. La candidature des six pays des Balkans occidentaux s’inscrit dans le projet historique de réunification d’un continent marqué par les tragédies des siècles passés.

En revanche, le rapprochement avec la Moldavie et l’Ukraine repose d’abord sur la reconnaissance d’une interdépendance économique et sur un renouveau du partage de valeurs démocratiques avec des pays voisins. Mais l’agression russe du 24 février 2022 a tout bouleversé.

Pour rappel, en 2009 l’Union européenne et les États membres ont lancé le « Partenariat oriental », cadre de coopération de l’Europe avec six pays : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. Ce partenariat fait partie intégrante de la politique européenne de voisinage, avec l’objectif de soutenir les réformes politiques, de renforcer les liens institutionnels et d’améliorer la coopération économique avec ces pays. De là, plusieurs années plus tard, la signature en 2014 d’accords d’association portant un accord commercial a ouvert la voie de futures zones de libre-échange, tels les accords avec l’Ukraine et la Moldavie applicables en 2016. La période n’en était pas moins difficile et troublée, par exemple avec l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et les positions des six pays ont divergé, la Biélorussie a suspendu sa participation en 2021.

La guerre lancée par la Russie en 2022 a bouleversé ce cheminement. Immédiatement trois pays, que sont l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ont déposé leur candidature à l’adhésion à l’UE en mars 2022 et ont obtenu le statut de « pays candidat » dès juin 2022 (la Géorgie en décembre 2023). Une rapidité exceptionnelle quand en général il faut plusieurs années pour passer cette première étape (depuis le sort de la Géorgie est « gelé » du fait de ses évolutions politiques internes).

Les négociations d’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie à l’UE sont désormais ouvertes formellement depuis décembre 2023. En un peu plus de 10 ans, nous sommes passés d’une politique de bon voisinage à une négociation d’adhésion liée à des enjeux géopolitiques et économiques difficiles à résoudre.

Ces négociations s’opèrent dans un environnement sous tension, avec des situations de conflit, à bas bruit ou à haute intensité, qui impactent également l’Union. En Moldavie les élections législatives de fin septembre 2025 ont été gagnées par le parti pro-européen atteignant 50 % des voix, malgré les intimidations et les ingérences extérieures. Il est à noter qu’une partie du territoire moldave, la Transnistrie, s’est constituée en une province séparatiste pro-russe. En Ukraine, la guerre fait toujours rage entrainant pertes et dévastations, mais aussi démontrant la remarquable résilience du pays, lequel a perdu environ 20 % de son territoire sans compter les nombreux dommages sur les infrastructures, les terres minées et polluées et un coût de reconstruction qui est évalué à 500 milliards d’euros.

Toute interrogation à propos d’une éventuelle adhésion de la Moldavie et plus encore de l’Ukraine à l’UE intègre cette dimension géopolitique et militaire, avec les inconnues qui y participent et la nécessité de ne pas se tromper dans les orientations. En ce sens, la Moldavie et l’Ukraine font déjà partie de la trajectoire européenne qui ne peut ignorer ce qui se passe à ses frontières, mais dans quelle forme d’organisation ?

Sur un plan économique général, le problème ne semblerait pas insurmontable au gré d’une analyse superficielle. Le PIB de l’Ukraine représente à peine plus de 1 % de celui de l’Union européenne actuelle, celui de la Moldavie 0,1 %. Mais, sans parler de la reconstruction, l’impact budgétaire européen de leur adhésion, tant en relation avec la politique de cohésion qu’avec celle de la politique agricole, représenterait un pourcentage beaucoup plus élevé. La géographie de ces pays s’exprime sur un territoire total, de l’ordre de 33 000 km2 pour la Moldavie et de 576 000 km2 pour l’Ukraine (sans la Crimée mais avec les oblasts de l’Est), avec des terres de qualité. L’enjeu agricole concernant ces deux pays, dont au premier chef de l’Ukraine, peut aussi se lire ainsi : 1,1 % du PIB de l’UE, mais 21,5 % de la surface agricole utile (SAU) de l’UE !

L’Ukraine est un pays agricole leader, un exportateur d’envergure mondiale concernant les céréales, les oléagineux (graines, tourteaux, huiles), la volaille et d’importance dans d’autres secteurs tel le sucre. Sa compétitivité s’appuie sur des éléments naturels (sols), sur le capital humain, la résilience organisationnelle, le sens des affaires dans un environnement tourmenté. Mais elle s’appuie également sur les agro-holdings, des mégastructures, qui défient toute forme de concurrence, notamment sur le marché intracommunautaire, par leur force asymétrique.

Si l’agriculture n’a pas vocation à être un éternel contradicteur lors de chaque nouvelle adhésion à l’Europe, il n’en demeure pas moins que l’élargissement qui se profile rebattrait profondément les cartes dans les équilibres internes d’une économie territoriale européenne qui s’appuie encore largement sur la vitalité agricole. La souveraineté agricole européenne, à quel prix et dans quelles conditions ?

Les débats sont nombreux, profonds, et les négociations d’adhésion progressent, cependant prévoir une éventuelle date d’adhésion de l’Ukraine, si c’est la forme finale de rapprochement qui est choisie dans un environnement international incertain, parait difficile.

Agridées publie une nouvelle note de think tank début novembre 2025 intitulée « Elargissement de l’Union européenne, équation institutionnelle et inconnues agricoles ». Une conférence y sera consacrée dans nos locaux le 26 novembre 2025. Venez nombreux.