Points de vue

Temps de lecture : 4 min

24/09/2025

Agriculteurs, patrimoine et capitalisme productif : Un constat encourageant en 2025

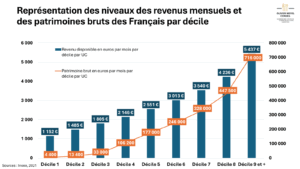

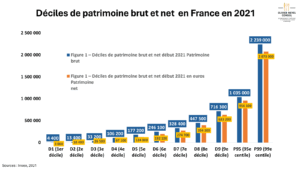

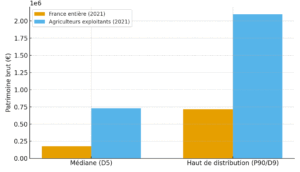

Lorsqu’on observe les grandes enquêtes sur les revenus et patrimoines des ménages français, un fait marquant saute aux yeux : les agriculteurs exploitants apparaissent comme des ménages au patrimoine brut élevé, bien supérieur à celui de l’ensemble de la population. La médiane de leur patrimoine atteint près de 731 000 euros en 2021, contre 177 000 euros pour l’ensemble des ménages français. À l’autre extrémité de la distribution, le seuil au-delà duquel se situent les 10 % des agriculteurs les mieux dotés, dépasse 2,1 millions d’euros, quand pour l’ensemble des Français il avoisine les 716 000 euros.

Ce constat, souvent mal interprété dans le débat public, mérite d’être replacé dans son contexte. Oui, les agriculteurs paraissent plus « riches » en termes de patrimoine détenu mais ce patrimoine est avant tout professionnel et immobilisé : 71 % de leur richesse brute provient de leurs outils de travail (foncier, bâtiments, matériels, cheptel, parts sociales). Autrement dit, il s’agit d’un capital productif et non d’un capital disponible pour la consommation courante. Ce poids massif du patrimoine professionnel distingue radicalement les exploitants agricoles des autres indépendants, chez qui cette part ne dépasse pas le tiers.

Ces chiffres sont pourtant encourageants car ils témoignent du fait que l’agriculture française a su, au fil des décennies, consolider sa base productive et maintenir un ancrage foncier qui protège, en partie, la souveraineté alimentaire du pays. À l’heure où le prix moyen d’un hectare de terres libres dépasse 6 000 euros, une exploitation de 80 à 100 hectares représente mécaniquement plusieurs centaines de milliers d’euros de capital foncier. Cet effet de structure explique la « surreprésentation » des agriculteurs dans les hauts patrimoines, sans qu’il faille y voir une aisance financière immédiate car il convient de rappeler que derrière ces montants élevés se cachent aussi des endettements importants, contractés pour financer l’achat ou la modernisation du foncier, des bâtiments et des équipements. Le patrimoine brut ne saurait être confondu avec le patrimoine net, encore moins avec la liquidité. Beaucoup d’exploitants connaissent encore des revenus modestes et une exposition accrue au risque économique, malgré la solidité patrimoniale apparente.

L’enseignement majeur de ces données est ailleurs : l’agriculteur n’est plus seulement un travailleur de la terre, c’est un chef d’entreprise qui mobilise désormais des intensités capitalistiques considérables. Entrer en agriculture suppose de supporter des montants d’investissement comparables à ceux de secteurs industriels de pointe. Les jeunes installés affrontent des barrières financières élevées, qui appellent des dispositifs de soutien et d’accompagnement adaptés.

Ces chiffres doivent donc être lus avec lucidité et optimisme. Lucidité, car le patrimoine agricole est avant tout un capital productif qu’il faut entretenir, transmettre et financer. Optimisme, car ce capital témoigne de la capacité d’investissement et de la pérennité du modèle agricole français, qui continue de faire vivre ses territoires. Au moment où les débats publics oscillent entre vision misérabiliste et dénonciation caricaturale de « riches agriculteurs », il importe de rappeler cette vérité : la force de l’agriculture française réside dans sa base patrimoniale et dans la reconnaissance de ses acteurs comme de véritables entrepreneurs du vivant, porteurs d’un projet à la fois économique, social et territorial.

Patrimoine brut médian et haut de distribution – France entière vs Agriculteurs exploitants (INSEE 2021)